從推到拉:精密機械產業的供應策略新思維

Aug 11 2025

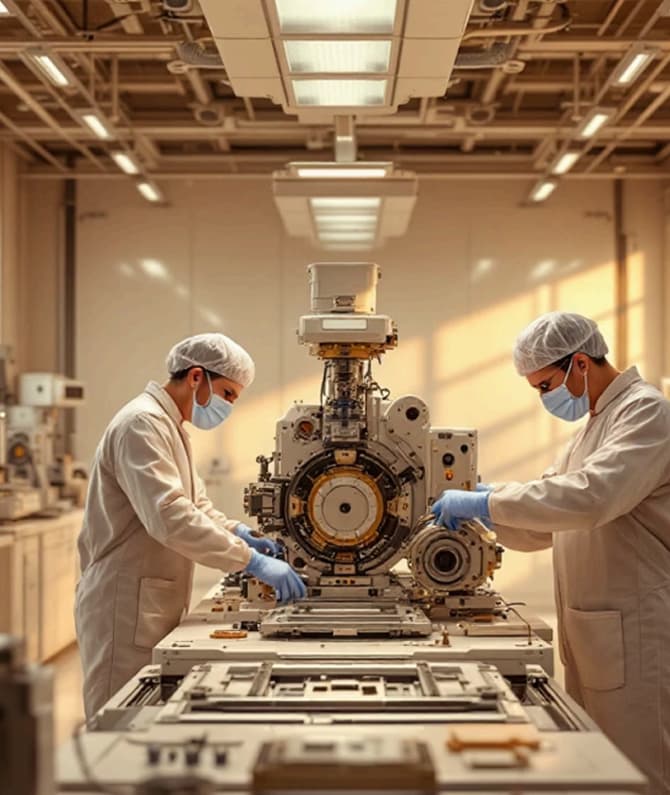

Aug 11 2025「推拉策略(Push-Pull Strategy)」起源於供應鏈管理領域,最初由多位學者於1980年代末至1990年代初進行研究與闡述,並逐漸成為解釋現代生產與庫存管理的關鍵理論之一。 對於精密機械產業而言,因其具備高技術門檻與製程複雜性,訂單需求常常小量多樣、變化頻繁,傳統的「大量生產、集中出貨」模式已難應付市場挑戰。

推拉策略的基本概念

1. Push (推)系統

根據預測提前生產與備料,適合可預測性高、標準化程度高的生產環節

2. Pull (拉)系統

收到訂單需求後再啟動作業,適合客製化程度高、需求變動大的生產環節

這兩種運作邏輯並非對立,而是可以依據具體情境進行靈活的結合。多數製造企業會在生產過程中設置一個「分界點(decoupling point)」,將推與拉的運作模式在合適的階段融合,既能保持生產的效率,又能提高對市場需求變化的應變能力。

精密機械產業的推拉情境

在實務上,精密機械業面對高度客製需求與嚴格交期,需要靈活運用推拉政策:

| 生產流程階段 | 常見策略 | 推 or 拉? | 原因與說明 |

|---|---|---|---|

| 標準零件加工 | 提前加工備料 | Push | 可預測、可量產,有利批量控制成本 |

| 關鍵模組組裝 | 接單後啟動 | Pull | 需因應不同克制規格與組合邏輯 |

| 軟體設定與測試 | 客戶需求導入後啟動 | Pull | 客製化為主,無法預測 |

| 成品包裝與出貨 | 彈性調整 | Mix | 有庫存就出貨,沒庫存即時應變 |

這種設計可藉由「推」維持基礎效率,並以「拉」提升應變與縮短交期。

管理流程中的推拉邏輯應用

在智慧工廠的數位轉型中,許多管理流程也能透過推拉邏輯進行優化:

排產主計畫 (Push)

系統依預測自動建排程

設變與插單應對 (Pull)

業務變更即時觸發設計、採購調整

報修 / 維護 (Pull)

設備異常即時拉報修單

備品補料 (Pull)

庫存低於警戒線自動捕貨

這樣的邏輯導入,有助於企業兼具流程自動化與現場反應速度。

高客製化情境下的推拉策略

當機台屬於高單價、複雜度高、變異性大的精密設備時,企業不僅需要調整生產策略,也須配合組織機制進行調整。此時推拉分工的「分界點」將往後延,拉式流程佔比提升。

標準零件加工

維持提前備料 (Push)

預製共通件,穩定成本與產能

關鍵模組組裝

模組化設計 + 拉是組裝 (Pull)

提升彈性,快速對應需求變化

軟體設定與測試

客戶導入 + 設定模板 (Pull)

標準模板縮短交付時程

成品包裝與出貨

客製包裝 + 彈性出貨 (Mix)

彈性協調出貨與客戶需求

組織協同與流程優化

設變與插單處理

應變流程 + 快速協調 (Pull)

- 簡化流程,即時應對變更

- 跨部門快速決策機制

- 優先級管理系統

工程 / 業務協同流程

前期協同 + 客戶導入 (Pull)

- 前端整合,加速開案與設計

- 客戶需求即時反饋

- 設計與製造同步協作

工程、業務、製造與供應鏈部門的協同反應速度將成為關鍵競爭力。

推拉策略的數位化實踐

即時數據收集

透過物聯網技術收集生產線即時數據,為拉式生產提供決策基礎

自動化生產系統

靈活的自動化生產線,能夠快速切換不同產品規格,支持拉式生產模式

雲端協作平台

跨部門、跨地域的協作平台,加速客戶需求轉化為生產指令的速度

預測分析工具

利用人工智能預測市場需求,優化推式生產環節的效率與準確性

數位轉型為推拉策略的實施提供了更多的可能性,使企業能夠更準確地在效率與彈性之間取得平衡。

結論:推拉是一種策略選擇

推拉理論不只是生產方法,更是一種系統化思維。在精密機械產業面對高變異市場的今天,企業若能設計出符合自身產品特性的推拉架構,不僅能提升交期與效率,也將強化整體應變與競爭能力。

效率與彈性的平衡

透過推拉策略的合理配置,企業可以在保持生產效率的同時,提高對市場需求變化的應變能力

持續優化的過程

推拉策略不是一成不變的,企業需要根據市場變化和自身發展不斷調整推拉分界點

競爭優勢的來源

精準的推拉策略將成為精密機械企業在激烈市場競爭中脫穎而出的關鍵因素

回上一頁

回上一頁